Les aveugles peuvent connaître les lignes, mais pas les couleurs.

Nous autres français sommes très fiers de nos révolutions. Elles seraient le signe de notre avance sur le reste du monde, de notre esprit rebelle, de notre génie, etc. Bon. Ça va pas mal. ![]()

Il faut reconnaître une chose : nous sommes, incontestablement, le peuple le plus révolutionnaire du monde. La Révolution française n’est que le premier terme d’une longue série de révoltes, émeutes, grèves, manifestations et autres mouvements sociaux : 1789, 1830, 1848, 1871, 1936, 1968, 1995, 2005… Mais si le fait n’est pas douteux, toute la question est dans son interprétation : que signifie, au juste, cette particularité historique ? ![]()

L'interprétation officielle, très flatteuse, est aussi notre opinion spontanée, sans doute parce qu'on nous l'inculque à l’école : les révolutions françaises expriment le génie du peuple français, qui se dresse courageusement contre l’injustice du passé, proclame les droits de l’homme et montre le chemin aux autres pays d'Europe et du monde...

Le problème, c'est qu'il y a une autre interprétation beaucoup plus crédible : c'est de dire que nos révolutions signifient surtout que la France est une société du conflit, incapable d'évoluer autrement que par la violence.

La démocratie moderne n'est pas apparue en France en 1789, mais en Islande, en Angleterre et aux Etats-Unis avec quelques décennies (ou quelques siècles) d'avance. La France ne leur a emboîté le pas qu’avec retard, et avec un succès mitigé : après la Révolution française il y eut la Terreur ; l’Empire ; la Restauration ; la monarchie de Juillet ; le Second Empire. La démocratie n'arrive qu'avec la IIIe République, à la fin du XIXe siècle. Et aujourd’hui encore la France n’est un modèle ni en termes de démocratie, ni en termes de respect des droits de l’homme.

Bref : les changements que les autres pays accomplissent par la négociation et le compromis ne surviennent en France qu’au dernier moment, quand la situation devient intenable. Ils se font alors dans une explosion de violence, avec toute la complexité, l’irrationalité, l’inefficacité et le gâchis corollaires. Nous ne sommes révolutionnaires à l’occasion que parce que nous sommes extraordinairement conservateurs le reste du temps.

Il n'y a donc pas de quoi être fiers de notre « tradition révolutionnaire », qui est plutôt le symptôme de notre névrose collective, de notre pathologie politique. Nous passons notre temps à glorifier notre Révolution fondatrice et à la rejouer, dans un réflexe primitif, irrationnel, comme si nous pouvions y trouver nos « racines » et la force d'affronter l'avenir, de répéter les exploits du passé. Nos manifestations sont de tels rituels, semblables à ceux des sociétés indigènes.

Au lieu de cet étrange culte du conflit, au lieu de cette arrogance qui maintient notre aveuglement, nous ferions mieux de prendre conscience de notre maladie et de nous attaquer à la seule révolution qui vaille : une révolution culturelle, pour mettre fin à notre culture du conflit et nous permettre d'évoluer avec plus de succès et de bonheur...

« Dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent toujours nécessairement en nature », disait Spinoza. Autrement dit : le conflit est toujours le produit de la bêtise.

Sois hype, sois moderne : rejoins la révolution culturelle, pour mettre fin à notre société du conflit !

La raison pour laquelle il est si difficile de vaincre notre culture du conflit française, c'est qu'elle s'accompagne d'un culte du conflit.

Dans un pays démocratique, la manifestation est au mieux le symptôme d'un dysfonctionnement et au pire la négation du vote, donc de la démocratie.

Mais au lieu d'avoir conscience de cela, nous avons une image idéalisée, mythifiée, de la manifestation. Elle joue un peu pour nous le rôle des rituels dans les sociétés indigènes : on reproduit grossièrement l'héroïsme des anciens (nos révolutionnaires de 1789) dans l'espoir de lendemains meilleurs.

Notre culte du conflit s'appuie aussi sur des arguments philosophiques. Héraclite, Hegel et Marx (et même Kant, avec le concept d'insociable sociabilité) ont souligné le rôle moteur, dans l'histoire humaine, des oppositions et des conflits. On s'appuie sur ce fonds de pensée pour justifier, voire glorifier, nos conflits sociaux. ![]()

Mais ce joyeux fatalisme repose sur un glissement de sens : ce qui est moteur, dans l'histoire, ce sont les contradictions, pas la violence. Au contraire : quand les antagonismes s'expriment par la violence, elles perdent leur efficacité ou deviennent carrément nuisibles. Seuls le dialogue et l'intelligence nous font avancer. Ce ne sont pas tant les conflits, qui sont moteurs, que le fait de les résoudre !

N'est-il pas évident que les pays pacifiques, civilisés, d'Europe du Nord, sont plus heureux et plus efficaces que nous ? La France, malgré son modèle social, est un des pays les plus malheureux du monde. Et malgré les 35 heures, nous travaillons plus que les Scandinaves, qui sont à 33 ou 34 heures, en moyenne (sans avoir de durée légale du travail, ni de code du travail, ni de salaire minimum, tout cela étant négocié selon les cas...). ![]()

Spinoza disait : « Dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent toujours nécessairement en nature. » Autrement dit : le conflit est toujours le produit de la bêtise et de l'ignorance.

La réforme du droit du travail est un pas en avant. Mais cela ne suffira pas. Il faut également faire les réformes suivantes, qui contribueront d'ailleurs à rendre la réforme du droit du travail plus acceptable :

En regroupant ces mesures intelligemment, on peut les faire accepter par la population en montrant que l'ensemble est cohérent et équilibré.

Quand on parle de la froideur des relations en France, de la distance qui règne entre les hommes, par opposition aux pays où les contacts sont plus faciles, comme les Etats-Unis, la réponse habituelle est celle-ci :

« Oui, mais dans ces pays les relations sont plus superficielles. »

Euh, attends... ![]()

Ben... Oui ! Bien sûr que ces relations sont plus superficielles ! Forcément ! Par définition ! Sourire à son voisin, parler à un passant, c'est nécessairement une relation superficielle. Et alors ?

Tout se passe comme si nous disions : « Je refuse de sourire aux gens, parce qu'un sourire est quelque chose de trop superficiel. »

Ah, qu'elle est belle, notre profondeur philosophique française ! ![]()

La gauche n'en est pas à une bataille d'arrière-garde près. La réforme du droit du travail portée par le gouvernement est ce dont nous avons besoin. Elle est même trop timide. L'avenir est dans la flexisécurité. Il faut comprendre une bonne fois pour toutes que nous pouvons protéger les hommes sans entraver l'économie.

Protéger les personnes, c'est un objectif noble et humaniste, et tout le monde gagne à cette protection-là.

Protéger les fonctions, c'est protéger les uns contre les autres : les travailleurs contre les chômeurs, les insiders contre les outsiders, les nantis contre les exclus. C'est la porte ouverte aux mafias, aux corporatismes et autres barrières à l'entrée qui nuisent au partage du travail et des richesses dont notre société a tant besoin.

Bref, quand on bascule de la protection des personnes à la protection des fonctions, la défense des acquis sociaux devient tout à coup défense des privilèges.

Paradoxe : le socialisme est individualiste et le libéralisme est collectiviste ! ![]()

Tout cela est d’autant plus navrant qu’il serait possible de satisfaire notre goût pour la sécurité individuelle sans sacrifier l’intérêt général : cela s’appelle la flexisécurité, et il suffit de regarder dans les pays voisins pour comprendre comment cela fonctionne.

Le socialisme est un individualisme… Et symétriquement, le libéralisme est à la fois un idéalisme (car il s’appuie sur une vision optimiste de la nature humaine) et un collectivisme (car il est au service de l’intérêt général).

Le problème du « sens de la vie » n'est pas philosophique mais esthétique : nous avons une vision faussée de l'absurde.

Or seule une image peut s'opposer à une autre image. Ce qu'il nous faut donc, plus qu'une philosophie, c'est une esthétique de l'absurde.

Le mot « absurde » désigne d'abord une attente de sens déçue, donc une tristesse. Mais là où est le danger, là croît aussi ce qui sauve. Le remède à cette déception n'est pas dans la quête du sens, mais dans l'absurde lui-même.

A force de percevoir l'absurde comme une tristesse, nous oublions cette vérité fondamentale : la vie, le désir, le plaisir, le bonheur sont des choses fondamentalement absurdes. Mais vigoureusement absurdes, joyeusement absurdes, comme les rayons du soleil dans un matin d'été.

La difficulté de la vie tient à ce fait : la tristesse est sensée, la joie est absurde. D'où il faut conclure que l'absurde est supérieur au sens.

Voici, en termes athées, la traduction du bon vieux « credo quia absurdum ».

Cf. le goût de l'absurde.

Suggestion : remplaçons l'heure d'été et l'heure d'hiver par une différence de volume de travail : travaillons 7 heures en hiver et 8 heures en été.

Ainsi nous serons davantage avec la nature. Nous ferons des économies d'énergie (électrique et humaine), nous optimiserons notre temps de travail (en travaillant plus quand nous sommes naturellement plus efficaces).

Nous serons moins fatigués pour un meilleur résultat.

Nous serons plus riches.

Nous serons plus heureux.

Nous serons plus économes en ressources naturelles.

Notre époque vit engluée dans les fausses contradictions. En vérité tous les idéaux - humain, économique, écologique - se rejoignent dans un même concept : l'efficacité. Il faut rechercher l'efficacité partout. C'est un concept d'avenir.

Dire que l'ordinateur et le téléphone portable nuisent à la langue française, c'est comme dire que les calculatrices nuisent aux mathématiques.

La publicité nous prend pour des cons. Elle s'adresse à l'animal qui est en l'homme. Nous le savons tous, nous le sentons tous, et pourtant elle marche quand même. Comment ce jeu de dupes est-il possible ?

C'est comme dans le cinéma hollywoodien, cette tragédie grecque inversée où on sait, dès le début, que le bien triomphera : on a beau se dire que le scénario est invraisemblable, on marche quand même.

Publicité et cinéma fonctionnent selon la même structure : nous sommes face à un mensonge, nous savons que c'est un mensonge, et pourtant nous prenons plaisir à croire à ce mensonge. Nous avons envie d'être dupés.

Nous voulons croire que le bien triomphera. Nous voulons croire que la pommade antiride nous empêchera de vieillir et de mourir. Nous voulons croire que le tout dernier gadget technologique nous rendra heureux.

L'aliénation est comme la servitude, elle est volontaire.

A sa mort, un athée arrive au ciel. Dieu se dresse devant lui et lui dit : ou bien tu crois en moi et tu vas au paradis ; ou bien tu persistes à nier mon existence et je t’envoie en enfer.

A quoi l’athée répond : « Envoie-moi en enfer, vil séducteur, j’ai une dignité, toute ma vie j'ai résisté de mon mieux à la corruption, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais troquer ma raison et mon âme contre quelques mesquines jouissances paradisiaques. »

Il est amusant de remarquer qu'une même forme, le cercle, symbolise à la fois la perfection et l'absurdité.

Approche de la perfection, par Jean Paul

« Moi, Monsieur, j'ai pour principe de mettre mes actions en conformité avec mes pensées. Et comme je ne pense rien... »

Plutôt dictateur que collabo !

Amusant paradoxe et retournement : pendant longtemps on a spontanément placé le sacré dans la forme, par opposition à la matière, la divinité étant l'esprit qui vient s'incarner dans la matière, censée être stupide quand elle est informe.

Or ce qu'on découvre aujourd'hui, avec les moyens de reproductibilité technique, qu'on a d'abord vu au niveau industriel mais qui se décuplent aujourd'hui dans la sphère virtuelle (avec les ordinateurs et internet il est aujourd'hui infiniment plus facile de reproduire un texte ou un morceau de musique qu'un urinoir ou une chaussure), c'est la valeur de la matière. Car c'est elle, du coup, qui devient sacrée, comme l'illustre cette curieuse aura, dont parle Walter Benjamin, qui est la valeur symbolique et imaginaire que nous attachons aux objets « authentiques », aux originaux, par opposition aux copies.

Oui, c'est peut-être ça que nous allons découvrir, avec l'invention d'un univers virtuel : la valeur, la richesse, la magie, la chaleur, l'intelligence, la divinité de l'irremplaçable et fragile matière.

Il ne faut pas répondre aux critiques.

Il faut les écouter.

Paradoxe apparent : pour susciter le désir (d'acheter) des femmes, les publicitaires leur montrent des femmes.

Ce paradoxe n'est qu'apparent, et s'explique par la nature triangulaire du désir. Les femmes désirent certes les hommes, mais elles désirent aussi, voire surtout, par rapport aux autres femmes, en se comparant à elles. Ainsi une femme voyant une belle femme sur une publicité voudra être aussi belle qu'elle.

La rivalité est parfois plus stimulante que l'objet du désir lui-même.

L'amour existe, malheureusement.

La mémoire est une invention de la douleur.

C'est une formule philosophique que j'ai trouvée à l'instant. Si j'étais un grand philosophe j'essaierai de bien l'amener et de la prendre au sérieux, mais comme je ne suis que l'auteur de ce blog je la livre comme ça, en toute simplicité.

C'est une citation philosophique typique : ça pète, mais c'est pas vraiment vrai.

Ne le prenons pas mal. Soyons un peu ouverts. Si ça interroge, si ça pousse à réfléchir un peu, c'est déjà pas mal. Humble philosophie de papillote.

Vous en avez marre de recevoir des publicités dans vos boites aux lettres ?

Il y a une solution. ![]()

Ecrivez « Pas de pub SVP » sur votre boite aux lettres.

Oui, je sais, ça ne suffit pas, les distributeurs continueront à vous inonder ! Attendez la suite.

Dès la prochaine pub que vous recevrez, appelez le numéro indiqué, et demandez des explications, plaignez-vous auprès de la personne (qui est responsable de cela d'une manière ou d'une autre puisque son numéro est arrivé dans votre boite aux lettres), demandez le nom de la société distributrice, etc.

Vous aurez peut-être l'impression que votre action ne sert à rien. Mais si tout le monde, ou même seulement beaucoup de gens, agissent de la même manière, même une fois de temps en temps, le répondeur téléphonique de certains pourrait exploser assez vite !

En plus ça ne coûte rien puisque en général ce sont des numéros de téléphone fixe, voire des numéros verts.

Il existe ainsi une foule de domaines de la vie quotidienne où l'on peut agir, à son niveau, de façon à changer les choses, au moins un petit peu... L'exemple le plus évident et le plus massif étant le commerce, chaque achat représentant une sorte de mini vote qui oriente l'activité économique de la société...

Spontanément, je n'aime pas beaucoup le travail. Mais je dois lui reconnaître cet avantage : la notion de travail donne sens à la vie.

Par la notion de travail, j'entends l'idée qu'on n'est pas, au début, encore soi, l'idée qu'on doit devenir ce que l'on est, se réaliser. L'idée que tu dois devenir ce que tu es, que tu « restes à faire »...

On le voit, ce n'est que de manière accidentelle que le « travail » au sens courant permettra d'accomplir ce développement de soi, ordinairement il en est plutôt le plus féroce obstacle !

Le monde est plein de paradoxes. Tout est paradoxal. C'est une des choses que la philosophie nous apprend. Pour chaque affirmation, l'affirmation contraire semble tout aussi vraie...

C'est du moins le cas dès qu'il est question d'intensité, de degré. Par exemple si "Ceci est grand", alors il est également vrai que "Ceci est petit". Tout dépend par rapport à quoi. De même pour les jugements de valeur : "Tout va mal", mais, aussi, "Tout va bien".

De manière un peu plus sophistiquée, dans de très nombreux cas une même cause peut produire des effets inverses. Par exemple, comment un homme exceptionnellement bon verra-t-il le monde ? On peut penser qu'il considèrera que le monde est mauvais, car tout dans le monde est plus mauvais que lui. Mais peut-être qu'au contraire il considérera que le monde est bon, imaginant que chaque personne est aussi bonne que lui, par ce raisonnement tout naturel qui consiste à supposer que l'autre est semblable à nous.

Et c'est ainsi que bien souvent ceux qui disent ou veulent entendre une chose sont, en réalité, le contraire de cette chose. Ainsi, on pourrait en suivant Baudelaire penser que c'est parce que la femme est « le contraire du dandy », parce qu'elle est profondément utilitaire dans sa chair même, qu'elle a tant besoin de romantisme et en exige tant de l'homme qui, lui, s'en passe plus facilement car il l'est.

Bref, on retombe sur la théorie platonicienne du désir : on désire ce dont on manque. Mais pour que le paradoxe soit complet il faut ajouter que cela n'est qu'une partie du désir : car on désire aussi ce qu'on a. En autrui on peut chercher la différence, mais on peut aussi rechercher la similitude.

Quel est le comble du snob ?

C'est de scier la branche sur laquelle il est assis.

Même si nous sommes plus riches que jamais, la vie est trop dure, c'est bien connu. Face à la « terrible crise » qui nous frappe « de plein fouet » et dont nous souffrons tant, la seule solution raisonnable serait de s'unir pour résoudre sereinement les problèmes qui se présentent à nous.

Mais au lieu de cela, il est plus simple d'écraser son voisin pour essayer de surnager, de sortir un peu la tête du marécage. On ne se rend pas compte, en agissant ainsi, qu'on accroît encore la misère et la puanteur nauséabonde du marécage.

C'est ainsi, par exemple, que le supérieur hiérarchique, au boulot, peut aller jusqu'à détruire le travail de ses inférieurs, ou leur nuire sciemment, pour éviter que ceux-ci ne prennent sa place.

C'est ainsi que dans une société fondée sur le mérite factice du diplôme-à-papa plutôt que sur le mérite réel et si simple des actes et des résultats, tous ces dominants triés sur ce piètre volet ont tout intérêt à ce que la situation perdure, à ce que le système continue, sans quoi ils seraient rapidement éjectés (ou alors, ils devraient se mettre au boulot, ce qui ne vaut guère mieux).

C'est ainsi que le notable français, avec la digne gravité cravatée de l'oppresseur poli et sûr de son bon droit, et qui lèche chaque soir le bâton du pouvoir et du conformisme comme un chien docile (je parle des médias dominants), scie la branche sur laquelle il est assis.

Ne pouvant s'élever lui-même, il préfère rabaisser les autres pour continuer à les dominer. Qu'il ne s'étonne pas si demain il trônera sur une armée de carton qui s'effondrera sous ses pieds.

Je crois que la philosophie est, pour une très grande part au moins, un simple genre de poésie (comme l'ont remarqué quelques bons esprits, parmi lesquels Montaigne et Rudolf Carnap).

C'est-à-dire qu'elle présente le monde sous un certain jour, elle propose une interprétation, une vision des choses, une attitude face à la vie. Elle donne un visage au monde, quoi.

La conclusion à en tirer serait qu'il ne faut pas dénier et dénigrer ce fait en se voilant la face dans des draperies alambiquées, mais tout simplement l'accepter. Et jouer le jeu, essayer de faire de la belle philosophie, de la belle poésie.

Ainsi, ceux qui ont suivi cette voie ont produit des œuvres admirables : Héraclite, Nietzsche, Cioran, pour ne citer que quelques noms qui me viennent à l'esprit, parmi les philosophes au style brillant.

On ne blâmera pas les honnêtes analystes, qui font un travail différent, et intéressant, de clarification de la pensée : Aristote, Wittgenstein, Russell.

Mais il y a les analystes obscurs (Kant, Hegel) et, enfin, ceux qui avaient conscience de ce lien particulier entre philosophie et langage, mais qui ont fait une poésie d'un goût douteux : Heidegger, Deleuze, Derrida, et dans une moindre mesure Foucault. Le cul entre deux chaises, ils semblent parfois à côté de la plaque, et voulant courir deux lièvres ils n'en attrapent aucun.

Ah, j'allais oublier, quelque chose de très important pourtant : un petit exemple de style en philosophie :

La société moderne constitue en quelque sorte un renversement de la société traditionnelle. Elle est truffée de paradoxes antinaturels surprenants, parfois scandaleux.

Par exemple, dans la société moderne, les rémunérations et récompenses sont généralement en raison inverse de l'utilité et de la difficulté de la tâche, car elles vont de pair avec le pouvoir. Au plus on a de pouvoir, au plus on est riche, et au moins on travaille.

Dans les sociétés traditionnelles, où le système des récompenses symboliques n'a pas été remplacé par le système désincarné de l'argent, c'est à peu près l'inverse, comme le montre cet extrait de Shantaram, fabuleux roman et histoire vraie qui sortira bientôt au cinéma :

Il est assez évident que le monde n'est pas parfait, pour autant que le concept de perfection ait un sens : mille choses pourraient aller mieux. Par exemple, les rosiers pourraient ne pas avoir d'épines.

Mais en même temps, il est assez évident aussi que le monde a une sorte de perfection. La question est : de quel type de perfection s'agit-il ?

En fait, dès qu'on se penche sur une imperfection du monde, sur une chose qu'on aimerait voir résolue, dans sa vie ou en général, d'un coup de baguette magique, on se rend compte que ce serait de la triche, et qu'en un sens, n'a de valeur que ce qui dépend de nous.

Et c'est là toute la beauté, toute la perfection du monde : malgré toutes les merdes dont il est empli, malgré la déprime qui nous guette même sous un soleil éblouissant (il a beau tout dominer, il est si vite caché par les nuages !), ce qui est splendide, c'est cette liberté qui est la nôtre, c'est le fait que nous soyons paumés là comme ça, seuls. Car c'est ce qui donne de la valeur à toute chose. Et du coup même notre déprime, par exemple, devient aimable et nécessaire, elle devient la condition du bonheur, parce qu'elle ne dépend que de nous et il ne dépend que de nous de la surmonter.

Et c'est finalement ça la vie, ce simple défi : créer son bonheur soi-même. Car chacun est créateur de son monde, de ses valeurs, de son univers. Chacun décide de donner (ou non) de la valeur aux choses, de les aimer, et c'est de là que naît tout bonheur.

La vie est cela, ni plus ni moins, et on peut faire bien des choses pour aider autrui, mais au fond, lui seul peut créer son propre bonheur. On ne peut pas aimer à sa place.

Sous cette lumière l'amour devient le sésame du bonheur. L'impératif chrétien d'aimer n'est donc pas seulement moral ; mais s'il faut aimer, il ne faut pas forcément aimer les autres, on peut aimer les choses. Et pour ce qui est de l'amour des hommes, il ne s'agit pas non plus d'aimer tous les autres. On peut se contenter d'aimer quelques amis (cela suffit pour être heureux).

Bref, on peut simplifier ce vieux commandement moral pour en faire un guide éthique fort simple :

Aime !

Avec les portes sans poignées, il y a un autre dispositif quotidien qui révèle la barbarie de notre civilisation : les réveils-matin.

En effet, il suffit de méditer cinq minutes sur ce dispositif sophistiqué (un bouton facilement accessible pour l'éteindre provisoirement, et la machine se remet à sonner cinq minutes plus tard) pour mesurer la torture quotidienne que représente le réveil pour une part non négligeable de la population.

Mais, une fois n'est pas coutume, je vais être honnête : grâce à la technologie moderne on peut aussi se réveiller avec de la musique. Et ça, il faut être honnête, c'est un progrès formidable. ![]()

Je dirais même que ceci compense cela même si, j'en suis sûr, de mauvaises langues (ou des langues radicales) diront que cette petite contrepartie n'est que la vaseline produite par le Capital pour mieux nous... aliéner.

Il y a une question politique toute simple, toute bête, dont la réponse m'échappe :

Comment se fait-il que tout le monde ne voit pas avec évidence que la gauche a raison ? Que toutes ses prédictions se réalisent et qu'elle est avant-gardiste, en avance sur son temps, et que l'avenir lui donne toujours raison ?

Réduction du temps de travail, protection sociale, écologie... Toutes les positions des gauchistes finissent progressivement par être admises comme des lieux communs.

Alors de deux choses l'une : ou bien les gens n'ont pas conscience de ça ; ou bien ils en ont conscience mais considèrent simplement que la gauche, justement, est un peu trop en avance. Ils iront là, mais plus tard.

Troisième hypothèse : les idées générales de la gauche sont bonnes, mais les partis de gauche sont si pourris et stupides que ça dégoûte de voter pour eux.

Quatrième hypothèse : à côté de ces valeurs de gauche d'avenir il y a aussi le communisme, qui apparaît plutôt comme une impasse, et qui ne correspond pas au sens de l'histoire. La vérité à ce sujet est qu'on peut passer directement du libéralisme au communisme, ou plutôt à la gratuité. Il faut réinterpréter et réécrire Marx en ce sens – c'est-à-dire en le purgeant de Lénine et de l'exotique idée d'une dictature du prolétariat pour passer de la société actuelle à une société future davantage libérée de l'emprise du travail.

« C'est quand on n'a plus rien à dire que la conversation commence à devenir intéressante »

a dit un homme (bourré).

Allez, un petit post d'actualité, pour changer.

On annonce que John Galliano, un couturier talentueux, va être viré de la maison Dior pour avoir prononcé des insultes et provocations antisémites dans un bar.

A voir les vidéos et à en croire les témoignages, il s'agit là d'extravagances d'un homme ivre, de provocations de soirée qui ne correspondent pas à un véritable racisme du personnage.

Cette affaire est symptomatique de notre époque : le politiquement correct qui neutralise et détruit toute créativité, la préoccupation hygiéniste et sécuritaire qui stérilise et tue tout personnage un peu original.

Ceci rappelle d'ailleurs la récente occultation de Céline, qui lui, au moins, était notoirement antisémite, pour de vrai, mais qui n'en était pas moins par ailleurs l'un des plus grands écrivains français. Bref, il est temps de réaffirmer deux principes de base :

Premier principe : distinguer les différentes dimensions d'un homme, se permettre d'en prendre et d'en laisser. On peut aimer et célébrer Céline écrivain tout en méprisant Céline antisémite (et on peut au passage s'étonner qu'on puisse être à la fois si génial et si stupide). Ce principe est bêtement pratique : sans lui on se privera inutilement de beaucoup de choses, de la philosophie de Rousseau (il a abandonné ses enfants) aux aventures de Tintin (Hergé était raciste).

Deuxième principe : il serait temps de réaffirmer la liberté d'expression qui est décidément à l'agonie. Ce n'est pas en empêchant les racistes et les fanatiques de parler qu'on les fera taire.

En censurant ces discours on élève leurs auteurs (comme si nous avions peur de leurs idées !) et on abaisse le public (comme s'il était assez stupide pour se laisser convaincre). Oui, c'est cela au fond : la censure revient, ni plus ni moins, à prendre les gens pour des cons, à considérer qu'ils n'ont pas assez de jugement pour pouvoir entendre n'importe quoi. Détestable et nuisible mépris.

La croissance est mal mesurée, parce qu'une augmentation de PIB (croissance) ne signifie pas forcément une augmentation de bien-être. Par exemple une épidémie augmente le PIB en augmentant les ventes de vaccins, ou les puces électroniques orchestrant l'obsolescence programmée des imprimantes et autres appareils électronique augmente à la fois le PIB et le gaspillage (donc la pollution).

Pourtant, la décroissance n'est pas non plus souhaitable en soi, intrinsèquement. Ce qu'il faudrait éventuellement, c'est augmenter notre richesse réelle tout en diminuant notre pollution.

Mais surtout, la question de la croissance ou de la décroissance ne devrait même pas être posée politiquement. On pourrait soutenir que la décision de devenir plus riche, ou plus pauvre, est une question privée, individuelle, et que le pouvoir politique doit se limiter à assurer la justice économique, sans se soucier de la richesse.

Il est spécialement scandaleux et stupéfiant d'entendre dire que la croissance économique est un impératif politique ! Au contraire une politique bien faite doit être indépendante de la question de savoir s'il y a ou non croissance économique.

Paradoxe : « Je t'aime bien » ou « Je t'aime beaucoup » est beaucoup moins fort que le simple « Je t'aime ».

Et cela alors même que les mots « bien » et « beaucoup » devraient accroître l'intensité du sentiment d'amour.

Mais justement : le fait même d'attribuer une intensité au sentiment le place dans la zone médiocre du mesurable, tandis que le simple et élégant « Je t'aime » plane, là-haut, dans le royaume de l'absolu.

Un vieux sage chinois a dit :

La bave d'escargot elle-même est brillante quand le soleil l'éclaire.

On dit que « les goûts et les couleurs ça se discute pas ». Mais vous en connaissez beaucoup qui aiment les sardines à l'huile et au citron recouvertes de nutella ?

La distinction entre le fond et la forme, en littérature, m'a toujours intéressé et fasciné, mais curieusement il me semblait que la forme (la rime, par exemple...) ne m'intéressait guère, et que le fond m'intéressait, mais qu'il s'agissait là d'idées et non de littérature...

Aujourd'hui je prends conscience de cette belle évidence : en littérature on ne peut pas dissocier le fond de la forme, parce que la « forme » n'est rien d'autre qu'un point de vue sur les choses (sur le « fond »), un angle d'attaque, une manière de voir, une facette de la réalité. Le « style » d'un écrivain, outre parfois quelques fioritures gratuites, c'est un regard, une manière de regarder le monde et de le comprendre.

C'est sans doute ce que voulait dire cette jolie mais énigmatique formule de Victor Hugo que je ne comprends qu'aujourd'hui :

Ou, pour être plus précis : la forme, c'est la manière de faire remonter le fond à la surface.

Conclusion : la littérature n'est pas quelque chose de purement décoratif. Et l'intelligence d'une histoire ne réside pas seulement dans la manière dont les événements s'agencent, elle est aussi dans la façon dont les mots se combinent.

Au lieu de chercher la femme parfaite, considère plutôt que ta femme est la femme parfaite et traite-la comme telle.

La peinture (ainsi que le dessin) a un avantage important sur la photographie : elle est plus conceptuelle. La photographie retient tout de la réalité, y compris les détails insignifiants ou inintéressants. La peinture, au contraire, s'en tient à l'essentiel, elle est expression de l'idée et non capture indifférenciée du réel.

C'est pourquoi, paradoxalement, la photographie n'est pas nécessairement le moyen le plus approprié pour une œuvre picturale (sans parler du problème d'harmonie qui explique la grande laideur de nombre de montages publicitaires hâtifs). Et c'est pourquoi le dessin est souvent plus approprié pour l'illustration d'un texte que la photographie.

Cet argument devrait pousser les philosophes à préférer le dessin à la photographie, de la même manière que Schopenhauer préfère la poésie à l'histoire, car, selon lui, elle est une expression plus fidèle de la vérité ! C'est un peu le même paradoxe dans chaque cas.

A la difficile question de savoir quelle attitude adopter face aux cons, je tiens à apporter aujourd'hui ma modeste contribution.

Comme déjà mentionné dans un autre post, le pire face au méchant serait de réagir par la méchanceté.

Du coup, le plus simple est encore de le planter là en lui laissant sa méchanceté dans sa bouche, qu'il y goûte, qu'il s'étouffe à son propre venin.

Car ainsi il percevra peut-être le caractère nuisible de son attitude, et ce slogan pour enfant, « c'est celui qui le dit qui l'est ! », qui peut sembler stupide à première vue, contient en fait une pensée profonde. Oui, nos insultes, en un sens particulier, s'appliquent à nous-mêmes. C'est d'ailleurs aussi ce que dit Svami Prajnanpad avec la douce austérité des maîtres indiens :

C'est encore, dans un autre style, ce que dit Cyrano de Bergerac lui-même, avec humour et avec classe :

On aimerait trouver la solution définitive à l'esclavage, à la corruption, à la mesquinerie ordinaire, etc. Pourtant un fort argument anéantit cet espoir :

On peut résoudre provisoirement de petits problèmes,

mais sans doute rien de plus :

sinon ce serait déjà fait.

Cette affirmation suppose cependant que les solutions en question sont stables. Si elles ne le sont pas, elles existent peut-être, et on les a déjà trouvées, mais on les a ensuite perdues de vue.

Cette affirmation ne prend pas non plus en compte les changements historiques des conditions matérielles d'existence. Et c'est pour cette raison qu'une initiative comme Wikileaks peut être une source d'espoir : elle repose sur une technologie radicalement nouvelle, internet.

Les penseurs Français qui se sont penchés sur le rire (Stendhal, Baudelaire, Bergson) on souvent insisté sur le rire méprisant, le rire de supériorité, celui qui nous secoue quand un type se prend un râteau.

Mais il y a aussi un rire qui est une sorte de transgression, et qui ne peut pas exister sans la Loi. Ainsi, par exemple, on ne rit jamais aussi bien que quand il ne faut surtout pas rire.

Cette hypothèse expliquerait qu'on ne rie plus tellement, en France, depuis une trentaine d'années, la faute à mai 68 : s'il est interdit d'interdire il devient difficile de rire.

Heureusement, grâce aux nouveaux réactionnaires, Sarkozy en tête, on rigole bien ! ![]()

Dire que le néant existe à côté de l'être c'est un peu comme dire qu'une fille est nue sous ses vêtements.

Aujourd'hui je n'ai pas le moral, tout m'énerve, j'ai envie d'étrangler quelqu'un, mais qui ?

Et puis ce qui me fait chier c'est qu'il n'y a pas de méchants véritables, on a beau chercher, tous les hommes, au fond, sont bons, sans exception, du coup il n'y a personne sur qui on puisse vraiment taper, tranquillement.

C'est ça qui rend la vie si difficile et si compliquée, ça oblige de s'en prendre à soi-même quand ça ne va pas, je comprends que les hommes aient refusé la difficulté et se soient plutôt créé des boucs émissaires, égorger autrui est moins douloureux que se remettre soi-même un petit peu en question.

Allez, comme je n'en suis plus à une farfeluité près, je vais raconter l'expérience philosophique fondamentale qui est à la source de la philosophie platonicienne, je veux dire cette idée selon laquelle « philosopher c'est apprendre à mourir », au sens d'apprendre à faire taire le corps pour que l'âme ne soit pas souillée ni dérangée par lui et puisse penser en paix.

Platon baise une jolie carthaginoise, il l'attrape par les cheveux, etc., il est pris par la sauvage furie des sens. Puis, radieux, en poussant des rugissements incontrôlés, il atteint l'extase, ce fameux point triple où on ne sait plus si on est solide, liquide ou gazeux. Alors heureux vidé rassasié satisfait épuisé assouvi, le voilà qui roule dans les draps et se retrouve allongé sur le dos, face aux étoiles invisibles. La fine main de son amante vient se poser sur sa poitrine, délicatement, il en sent chaque doigt sur sa peau émerveillée.

Ô, délicieux silence du corps apaisé ! Dans ce calme ses yeux s'ouvrent et il voit de nouvelles choses. Dans ce silence il entend de nouvelles musiques, plus subtiles et plus délicates. Son esprit est enfin libre pour les errances aériennes, comme un ballon de baudruche porté par la brise.

Bref, Platon sent émerveillé que ses pensées sont plus nettes, comme la vision dans l'air limpide du matin. Et c'est pourquoi, idéaliste, il fait en quelque sorte l'éloge de la mort.

Là-dessus, en tant que matérialiste et bon vivant, on peut hésiter à sauter ainsi du repos à la mort. Et, même si l'on admet que l'apaisement du corps présente un certain intérêt spirituel, il reste à trancher une question importante : atteindra-t-on mieux un apaisement savoureux par l'ascèse et l'apprentissage du renoncement, ou par le désir et la jouissance qui mènent à la plénitude comme un fleuve qui se jette dans la mer ?

Parmi les poncifs de la tradition philosophique qui dégoûtent durablement de la philosophie tant elles semblent, à première vue, évidemment fausses, il y a cette idée de la philosophie du XVIIe siècle (Descartes, etc.) : que les passions viennent du corps

Comme l'indique l'étymologie du mot, les passions seraient des états passifs, où l'âme subit le corps.

Cette idée semble fausse car il nous semble qu'à l'évidence de nombreuses passions, et même toutes, proviennent de notre esprit et de nos idées, sans même parler des passions qui nous semblent être des actions, comme la joie ou le désir intense...

Et pourtant, il y a peut-être une interprétation scabreuse à voir dans le petit fait suivant : une analyse phénoménologique (c'est-à-dire une écoute attentive) de ce qui se passe en nous lors d'une forte émotion révèle que les sentiments nous apparaissent bel et bien comme corporels. Ainsi un soudain chagrin d'amour ne s'abat pas tant sur notre âme elle-même que sur notre corps. Et l'amoureux transi, s'il regarde attentivement, s'apercevra avec étonnement que son chagrin se situe, par exemple, dans le haut du dos, où il pèse comme une douleur, et court le long de sa colonne vertébrale comme une étrange courbature...

« Comment peux-tu jouer au tennis toute la journée ? demanda Houei-Tseu à Tchouang-Tseu. C'est une activité qui n'a pas de sens.

– Le monde n'a pas de sens, répondit Tchouang-Tseu en s'épongeant le front.

– Oui, mais l'homme a besoin de sens, répliqua Houei-Tseu, et c'est pourquoi il fuit cette absurdité dans la pensée, par laquelle il donne sens à ce monde qui sans lui n'en aurait pas. Moi, je ne saurais vivre sans ce sens.

– Justement, mon activité est pleine de sens : par la pratique de l'absurde j'apprends à l'expérimenter, à le vivre, à l'accepter. C'est un bel et agréable exercice. Le sens de ma vie est de me faire à l'idée que la vie n'a pas de sens.

– Alors le jour où tu auras atteint ton but, tu arrêteras de jouer au tennis ?

– Au contraire, je continuerai de plus belle, mais pour le plaisir cette fois, enfin libre, comme un enfant.

– Je t'admire, Tchouang-Tseu, mais je ne t'envie pas, car l'absurde n'est pas la maison où je souhaite habiter.

– Es-tu tu sûr de ne pas aimer l'absurde ? demanda Tchouang-Tseu en clignant des yeux. L'as-tu bien regardé, l'absurde, brûler là-haut tout jaune et tout rond ? L'as-tu bien goûté, l'absurde, ferme et juteux comme la chair des pêches ? L'as-tu bien écoutée, la musique absurde ? L'as-tu bien vécu, l'absurde, ce délicieux frisson qui traverse tes membres sans raison et te laisse retomber, inerte comme un absurde caillou ? »

L'autre jour au supermarché je vois un pack de 16 yaourts Danone dont deux offerts.

Super ! me dis-je, je vais prendre ces deux yaourts-là, ils sont même peints d'une autre couleur.

Mais la caissière ne voulait pas : « Ils sont gratuits uniquement si vous achetez les 14 autres », m'expliqua-t-elle comme si je tombais de la dernière pluie.

Mais c'est n'importe quoi. Moi je vais faire mieux que Danone, je vais offrir 15 yaourts aux gens, oui QUINZE ! Il suffira d'acheter le seizième, qui sera certes un peu cher, mais je suis sûr que les gens, si contents de voir que je leur offre quinze yaourts (15 !), seront prêts à payer un peu cher pour le seizième, peut-être même un peu plus cher que le prix normal pour seize yaourts.

Je ne comprends d'ailleurs pas que dans un monde si moderne, concurrentiel et efficace, des arriérés puissent encore survivre en offrant seulement deux yaourts alors qu'on peut en offrir quinze. Quelque chose m'échappe.

Pour ceux qui douteraient encore de la sottise des hommes, que contemplait Pascal avec des sentiments mitigés, regardez donc les experts en marketing surfer sur l'éternelle vague déferlante de notre irrationalité...

Allez, encore une apologie du vide et du néant.

Il va d'ailleurs falloir créer un autre sens du mot nihiliste : nihiliste au sens, tout simplement, de celui qui aime le néant, nihilophile si l'on veut, à ranger quelque part entre le je-m'en-foutiste et l'à-quoi-bontiste.

Donc voici : il y a que le vide est plein, peut-être plus plein que le plein lui-même.

Car voici ce qui se passe : dès qu'un temps mort (qu'on pourrait d'ailleurs aussi bien appeler temps libre) se présente dans notre vie, nous sommes saisis d'effroi et il faut absolument le combler, remplir chaque minute d'attente par une activité utile ou distrayante.

Or parfois, rebelle, voilà qu'au lieu de se jeter sur quelque nouvelle activité on décide de passer deux heures à ne rien faire. Et on se rend compte alors que ce néant est bien loin d'être vide, il fourmille de mille choses, mille pensées, mille désirs, mille rêveries nouvelles, et au terme de ces deux heures passées allongé sur le canapé on a le sentiment d'en avoir beaucoup plus fait que pendant toute une journée de travail.

Ainsi l'idée que rien ne peut surgir du néant est bien naïve, et ces moments de vide évoquent plutôt la tumultueuse agitation quantique qui règne dans le néant lui-même – le vrai –, à en croire les physiciens...

Voilà une pensée bien adaptée pour un dimanche !

Si la définition philosophique de la beauté comme « satisfaction désintéressée » est vraie, alors la publicité efficace ne doit pas être belle, parce que le but de la publicité est précisément de stimuler nos intérêts.

Schopenhauer distingue ainsi le beau, qui apaise la volonté, du joli (ou, pour certains, du kitsch), qui stimule le désir.

Et il faut reconnaître que si les publicités sont souvent amusantes, divertissantes, ou excitantes, elles sont rarement belles à proprement parler.

Le cas gluten me fascine.

Commençons par la base : une assez forte proportion de la population tolèrerait mal le gluten, notamment le gluten de blé, qu'on trouve dans les pâtes et le pain notamment. Cela les rend mous, ils dorment beaucoup, ils digèrent mal et ont le ventre lourd, etc. Environ 10 % de la population, notamment les gens de groupe sanguin O, serait intolérante (à un degré plus ou moins fort) au gluten.

Pourquoi une telle intolérance ? Parce que le blé est le fruit d'une invention néolithique (découverte de l'agriculture), et il serait le produit d'une mutation génétique nouvelle à laquelle l'homme n'a pas eu le temps de s'habituer.

Il est d'ailleurs intéressant de rapprocher cela d'un autre constat : les caries (qui sont des virus) n'existaient pas avant la révolution néolithique. On n'en a pas retrouvé sur les dents antérieures à cette époque, quand les hommes vivaient uniquement de chasse et de cueillette. Le gluten serait donc aussi responsable des caries ?

Une autre chose m'intrigue : comment diable l'homme a-t-il eu l'idée de manger du blé ? ![]() Rien n'est moins évident. Cru, c'est très mauvais. Il faut tout un processus compliqué pour que ça devienne mangeable.

Rien n'est moins évident. Cru, c'est très mauvais. Il faut tout un processus compliqué pour que ça devienne mangeable.

Dernier point : il est vrai que le pain, les brioches et pâtisseries sont des choses délicieuses, dont on se passerait à regret. Mais il y a d'autres céréales et d'autres farines (épeautre, sarrasin, etc.) que l'homme tolère mieux. Et puis, au fait, quand on voit toutes ces brioches et pâtisseries moelleuses, pas étonnant après tout que celui qui en mange devienne à son tour moelleux, mou, empâté.

![[[van gogh, blé]]](/images/van_gogh_ble.jpg)

En automne il convient de sortir avec au front une pensée bien sombre et bien profonde. Voici donc une proposition pour demain matin, qui sera sans doute un lundi gris et glacé. Je l'écris en gros caractères pour que ça fasse plus vrai :

L'homme ne sera jamais libre

car il ne perçoit que les différences

et celles-ci, quelle que soit leur importance,

emplissent son esprit et l'occupent tout entier.

Si vous décidez de revêtir cette sombre et profonde pensée, dites à ceux qui vous le demandent qu'elle est d'un penseur chinois qu'ils ne connaissent pas ; ou alors, d'un penseur pessimiste allemand anti-leibnizien du XVIIe siècle ; ou alors, que c'est une pensée structuraliste.

En démocratie, l'opinion est la nouvelle religion.

On voit les rois mendier après elle comme tantôt après le Pape, et se plier à ses caprices comme tantôt à de farfelus rituels.

En démocratie, la célébrité est la nouvelle sacralité. Les stars jouissent de privilèges extraordinaires que chacun leur accorde instinctivement et que personne ne remet en question. Les célébrités sont comme nos nouveaux mages, une aura magique semble émaner de leur corps.

(D'ailleurs, entre parenthèses, l'idée que Platon propose dans le Banquet, selon laquelle les hommes ne désirent la gloire que pour atteindre l'immortalité, au moins dans les mémoires, semble un peu légère. Les raisons qui poussent à chercher la gloire sont plus « profondes », en un sens, que cela (quoique peut-être moins « philosophiques »), et tiennent aussi à l'amour ou à la vanité.)

Aujourd'hui je suis allé voir l'exposition André Kertesz au jeu de paume.

On pourrait dire des tas de choses sur ces images.

D'ailleurs il y avait là des commentateurs qui ne se gênaient pas pour le faire.

Et leurs discours me sont apparus comme une autre couche d'art, une deuxième pratique esthétique, des mots accompagnant l'œuvre. Ils n'avaient ni raison ni tort, ils tenaient un discours possible (une interprétation possible) à apprécier selon son goût.

Ainsi considérés, ces discours sont moins nocifs.

Il m'arrive d'en faire ; mais pas cette fois.

C'est dans la boue qu'on trouve les pépites.

« Il faut revenir aux choses mêmes ! »

C'est l'affirmation bien connue de Husserl, phénoménologue du début du XXe siècle. Cette affirmation marque justement la naissance de la phénoménologie : s'intéresser aux phénomènes, aux choses telles qu'elles apparaissent.

Que signifie cette nouvelle discipline ? Est-elle le produit d'un esprit qui sentait plus ou moins consciemment que la science avait occupé tout autre type de discours ?

Edmund Husserl

La question que je me pose, en dehors de celle-là, est la suivante : quelles teintes poétiques prenait cette phrase dans l'esprit de Husserl ? J'imagine difficilement qu'on puisse penser une phrase de ce genre sans avoir une idée derrière la tête, une intuition directrice plus ou moins diffuse, une Leitbild. Le sens profond de l'histoire de la philosophie nous restera peut-être caché tant qu'on n'aura pas élucidé ce genre de mystère ! Si un phénoménologue peut m'éclairer je suis preneur...

Devant notre capacité à souffrir pour des riens, une réaction classique est de se dire : « Allons ! Tout ceci n'est que du vent. Seuls les faits importent. »

C'est une forme de matérialisme.

Mais il est clair que les faits ne sont pas seuls, il y a aussi les idées, les sentiments. Et précisément, pour l'homme, paradoxalement, seuls ceux-ci importent ! La réalité peut être n'importe quoi, le bonheur de l'homme ne dépend que de l'idée qu'il en a. D'où l'attitude idéaliste.

Ces deux attitudes existentielles possibles sont peut-être le terreau sur la base duquel s'est développée la controverse, bien plus abstraite, entre matérialisme et idéalisme. Mais en coupant cette question de son origine, les philosophes l'ont rendue exsangue et en vérité ils l'ont considérablement appauvrie alors qu'ils croyaient l'élever.

Vive les sensations de l'automne ! Les odeurs. La lumière. Les couleurs.

Je sais, ce n'est pas encore l'automne. Quoique... Selon le calendrier chinois, qui se base sur la longueur des jours plutôt que sur les températures, les saisons sont décalées d'un mois et demi, de sorte que le solstice d'été (21 juin) tombe au milieu de l'été, et l'équinoxe du 21 septembre au milieu de l'automne.

Selon ce calendrier nous sommes donc en automne depuis le 6 août ! ![]()

« Tout est vent. »

C'est vrai.

Mais le vent est esprit.

La France, le pays des Droits de l'Homme ?

Ce concept constitutif de l'identité française (un peu vaniteuse, comme il se doit) est en train d'être décapé au kärcher par le gouvernement, Sarkozy en tête, avec derrière lui, en rangs serrés, marchant au pas, avec ce regard baissé propre aux racistes de village, tout ce que la France compte d'arriérés.

C'est un paradoxe : ce Sarkozy qui voulait revigorer l'identité française est en train de la détruire, et au lieu de restaurer la grandeur de la France il mine définitivement les derniers espoirs du genre. Désormais la France pourra difficilement porter la voix du droit à l'international sans faire hurler de rire.

Avec tout ça on a la désagréable impression que le XXIe siècle commence par une affaire Dreyfus, mais une affaire Dreyfus perdue. Mauvais augure.

Ultime paradoxe : le gouvernement, magnifique et vaine politique, voudrait extorquer par la force l'amour de la patrie et dans ce but il interdit de se torcher le cul avec le drapeau (cf. l'artiste ayant créé l'image ci-dessous), mais par son action il le salit bien plus sûrement que n'importe quel artiste.

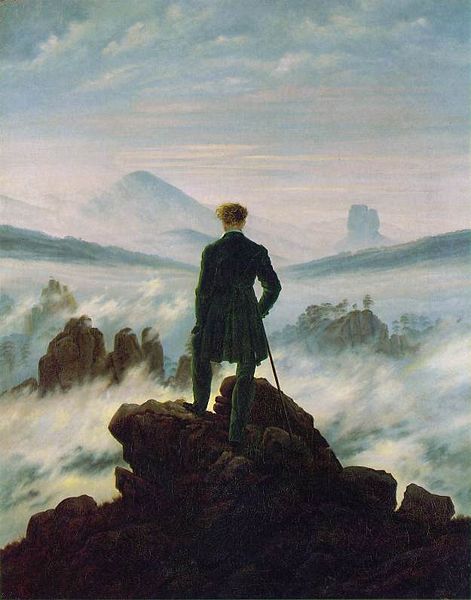

Grâce à ma grande ignorance de Van Gogh, j'ai pu voir dans un simple mur toute sa folie :

Champ de blé clos, Vincent Van Gogh

On retrouve ce fascinant pouvoir du déséquilibre dans d'autres peintures, par exemple chez Klimt :

Kandinsky aussi a fait quelques toiles où le déséquilibre introduit un mouvement, et même une étonnante sensation de chavirement...

Bref : les artistes exagèrent.

Je suis fasciné par le pouvoir d'évocation que peuvent avoir de simples lignes.

Dieu ne meurt pas.

Ça sonne anti-nietzschéen, mais c'est dit en prenant le mot « Dieu » en un sens différent, absolument non chrétien (quoique les ambiguïtés sur ce mot, comme sur les mots en général, soient indémêlables) : en entendant Dieu au sens des philosophes, au sens des artistes, au sens de Victor Hugo (cf. ce post). C'est-à-dire l'esprit ou, si on veut, le champ du possible.

Nos humeurs sont sans raison.

On le vérifie en mille occasions. Ainsi, quand soudain, dans la rue, monte en nous une joie inextinguible et irrépressible, nous éprouvons cette absurdité avec bonheur, et notre joie redouble de son irrationalité même, sa gratuité augmente sa beauté.

Mais l'inverse est également vrai, et c'est aussi sans raison que l'on souffre, même si on cherche alors de beaux et nobles prétextes à notre chagrin.

Et dans ce cas encore, prendre conscience de cet état de fait nous rendra plus heureux, cela atténuera notre tristesse. Nietzsche avait remarqué que le sens est un remède (le grand remède) à la souffrance. Mais l'absurde en est un aussi, et plus dionysiaque que l'autre.

Que veut le corps ?

C'est la classique question de l'objet du désir : que veulent tous ces hommes, ces animaux, ces plantes même, qui s'agitent sans cesse ? A quoi tendent tous ces efforts ?

On connaît les réponses classiques : le désir est fondamentalement désir de vie, voire d'immortalité, selon la Diotime de Platon, et cela expliquerait que les hommes cherchent à se reproduire (immortalité charnelle, via leurs enfants) ou la gloire (immortalité spirituelle). Ou alors le désir serait désir de connaissance, selon Platon. Ou désir de « Dieu », c'est-à-dire de l'Idéal, du souverain bien qui meut toute chose, les vaches les étoiles les orthophonistes. Ou alors désir de mort, selon une interprétation tout aussi convaincante qui débouche sur l'idée d'une pulsion de mort (Freud), d'un nihilisme (Nietzsche) à l'œuvre au cœur même de la vie.

Bon. Mais tout ça, c'est de la philosophie. Un type un peu plus sérieux, Schopenhauer, pense que la volonté n'est volonté de rien, ce qui sonne déjà plus juste. Car il faut bien admettre que la volonté, elle, sonne creux.

Mais la manière véritablement scientifique de répondre à cette question nous vient de la science : selon la théorie de l'évolution de Darwin, toute la constitution d'un être est déterminée par la sélection naturelle. Le désir ne doit pas échapper à cette règle, et, de la même manière que les girafes ont un long cou « pour » atteindre les hautes branches des arbres, ou plutôt parce que les girafes au cou trop court sont mortes avant de pouvoir faire des petits, les êtres vivants désirent pour vivre, ou plutôt ils mourraient s'ils ne désiraient pas.

Et donc, on désire ce qui favorise la vie, ou du moins ce qui ne lui nuit pas trop directement. En effet, tous les individus et les espèces qui étaient un peu trop kamikazes ont dû s'éteindre (cf. ce post sur l'optimisme).

Mais (et c'est là que je voulais en venir par ce tortueux cheminement) cette idée aussi est superficielle et contestable. En effet, ce n'est que sous la contrainte, pour ainsi dire, que l'on désire « la vie » (quel concept flou !). Certes, l'aiguillon de la souffrance pousse les êtres à la survie. Mais que feraient-ils sans cette contrainte ? A quoi tendrait, spontanément, d'elle-même, la chair ? C'est peut-être cette autre tendance qui est la véritable volonté du monde, de la matière, de la vie.

Cet argument atténue donc l'argument darwinien pour laisser la place aux autres spéculations philosophiques. Je n'ai d'ailleurs pas la réponse à cette question. Quand je vois mon chat, je dirais volontiers que naturellement et spontanément, la chair tend à la sieste, mais d'autres observations mèneraient à des résultats différents.

Il est d'ailleurs probable que le progrès technologique, ce grand révélateur de vérités et de réalités, nous révèlera aussi l'essence de la volonté du monde (ou au moins l'essence de la volonté humaine).

Il y a trois catégories principales de mots :

des noms, des adjectifs, des verbes.

Si on se focalise sur les noms et les adjectifs, on aboutit à une logique centrée sur la dualité entre des choses et des qualités (sujets et attributs, substances et propriétés). Le verbe se trouve limité au verbe être et au rôle de copule (relier la chose à sa caractéristique, comme dans la phrase « Le ciel est bleu. ») C'est une belle logique, celle que l'Occident a développé, mais qui conduit à de redoutables apories quand on la confronte au temps. En fait, c'est une logique qui ne tient pas compte du tout du temps, qui se place automatiquement du point de vue de l'éternité, et qui ne peut saisir le temps que de l'extérieur, à titre de coordonnée supplémentaire, comme elle saisit l'espace.

Si on se focalise sur les verbes, on aboutit à une logique du processus. Je suppose (mais je n'y connais rien) que les Chinois se sont peut-être davantage focalisés sur les verbes.

Martin Heidegger

En Occident, un philosophe a bien essayé de s'interroger sur le verbe : Martin Heidegger. Mais curieusement, peut-être à cause de la tradition dont il hérite il s'est surtout intéressé au verbe être. Et du coup sa prise en compte du verbe est plutôt une prise en compte de la subjectivité. Sa manière de « résoudre » le problème du temps dans Etre et temps est ainsi purement subjectiviste : il nous dit en gros dans ce livre que l'être repose sur le temps, au sens où la conscience (qui fait accéder à toute vérité donc à tout « être » puisque toute vérité peut s'énoncer « S est P ») repose sur le temps, car elle repose sur l'action (avoir conscience d'un objet, c'est savoir le manipuler, s'attendre à certaines réactions de sa part, etc.). Voilà une manière pour le moins indirecte d'aborder la question du temps !

Les ponts m'ont toujours fasciné et séduit par leur atmosphère propice à la méditation.

Plusieurs facteurs contribuent à cela : le pont est un carrefour, mais sans collision, avec un côté aérien ; et puis c'est un lieu d'où l'on peut contempler le temps, symbolisé par l'eau qui passe dessous. D'ailleurs on dit : « de l'eau aura coulé sous les ponts » pour dire que du temps aura passé.

Et selon le côté où l'on se met, on voit le passé ou l'avenir. Ainsi les nostalgiques et les ambitieux aiment tous deux les ponts ; ils choisissent juste un côté différent.

J'en étais à me faire ces réflexions sur une passerelle du canal Saint-Martin, quand je me suis rendu compte qu'il y a encore une composante à l'atmosphère magique des ponts. C'est que sur les ponts, flottant comme une effluve diffuse, il y a aussi la pensée du suicide. Ce n'est pas seulement une pensée triste, c'est aussi la pensée de la liberté et de la vie. Mais il est certain qu'on envisage toujours la possibilité de sauter.

J'ai alors baissé les yeux, et à ma grande stupeur j'ai constaté que l'eau était rigoureusement immobile. Elle ne s'écoulait pas. Ce pont était le pont de l'éternité. Au lieu d'y contempler le temps on y voyait apparaître les choses sous l'aspect de l'éternité.

Contrairement à ce que l'esprit bourgeois voudrait nous faire croire, l'honneur existe toujours.

L'homme sent bien, certes, face à un choix difficile opposant l'honneur et l'intérêt, qu'il pourrait très bien mépriser son honneur. Après tout l'honneur n'est qu'un symbole, quelque chose qui n'est pas sans affinité avec la superstition. D'un point de vue rationnel on ne devrait pas répondre aux affronts : tout ce qu'on risque, c'est d'y gagner des coups.

Et parce que nous sentons que nous pourrions céder, suivre la voie de l'intérêt, nous pouvons être amenés à penser que l'honneur n'existe pas, qu'il est une pose factice. Mais c'est une erreur. La couardise ne réfute pas le courage, au contraire, elle en est la condition. Elle est le fond sur lequel il se découpe. Et c'est parce que nous sommes prêts à tomber dans le vice que la vertu est possible. Notre faillibilité ne réfute pas la vertu, elle en fait au contraire la grandeur.

Une autre manière de croire que l'honneur n'existe pas est de raisonner en termes économiques. Tout est économique, surtout la psychologie. Or quelle vilénie ne ferait-on pas pour un prix donné ? Ne suffit-il pas que le prix soit assez élevé ? D'un point de vue théorique et abstrait, si : car toute grandeur peut être dépassée par une autre. En réalité, non. Car il existe des prix infinis, des valeurs infinies, au sens où il y a des choses qu'on ne ferait « pour rien au monde » (ou qu'on ferait quel qu'en soit le prix). On peut donc résister au capital.

Mais celui-ci attaque encore l'honneur par un autre côté. Car l'honneur n'est possible que « d'homme à homme ». Face à une institution l'honneur n'est plus possible, il n'a pas de sens, car il n'y a pas d'égalité. C'est ainsi qu'on vole les grands magasins ou qu'on se montre déloyal envers une entreprise qui ne respecte pas ses salariés.

Le degré d'absurdité d'une économie se mesure au nombre de ses commerciaux.

On passe sa vie à essayer de bien la remplir : avoir une carrière, plein d'argent, plein de distractions, etc.

Mais c'est une erreur.

Il faut au contraire vider sa vie au maximum, faire de la place pour de longs moments de néant et de rêverie. Alors seulement on est libre. Alors seulement on savoure véritablement la vie. C'est le paradoxe, que l'on peut énoncer en termes métaphysiques clinquants : l'être, et même la plénitude, jaillit du néant.

Carré blanc sur fond blanc, par Kasimir Malevitch

Il est stupéfiant de constater la facilité avec laquelle nos intérêts déterminent nos idéaux. Quand on prend conscience de cela on se dit que la plupart des idées humaines de justice ne valent pas grand-chose !

De même, considérons ce petit fait singulièrement marquant : il est extrêmement rare de déborder de reconnaissance face à une personne qui nous critique et nous jette la vérité à la figure.

En toute logique nous devrions la remercier pour son honnêteté si rare. Car elle nous est utile : elle nous révèle ces vérités qui nous sont presque toujours complètement inaccessibles.

Mais voilà, on se sent attaqué, alors au lieu d'écouter sagement et attentivement les critiques, on se victimise, on se braque, on se défend. Instinct de conservation.

Il faut au moins espérer que plus tard, à tête reposée, on soit capable d'entendre ce qui nous a été dit. Car celui qui n'est pas capable d'aller un peu contre lui-même dans un cas où il est si clairement partial risque de n'être capable d'aucune justice.

Paradoxalement, en acceptant d'endurer cette souffrance momentanée de l'humiliation, du rabaissement de soi, on accède ensuite à une profonde satisfaction, celle d'être revenu à la vérité.

Ça y est, on sait désormais à quoi pense le penseur :

Encore une énigme de résolue !

L'idée de rendre les parents responsables devant la loi des actes de leurs enfants me paraît bonne.

Parce que cela correspond à la réalité : ce sont les parents qui ont autorité sur leurs enfants, plus que l'Etat. Et aussi parce que l'idée d'une sanction étatique contre les enfants est déplaisante. Les parents sont en position de faire un travail bien meilleur, et bien plus efficace.

Toutefois, si on admet ce principe, il faudra aussi laisser la sphère privée libre : ou bien la responsabilité est aux parents, ou bien elle est à l'Etat, mais il faut choisir.

L'Etat devra alors éviter de mettre son nez dans la question du voile ou celle de la gifle...

C'était la pensée réactionnaire du jour. ![]()

Mais il faut être réactionnaire de temps en temps. C'est absolument nécessaire.

– Alors, tu as eu ton premier cours de philosophie ? C'était bien ?

– Ben...

– De quoi vous avez parlé ?

– De tout et de rien.

– Tu peux pas être plus précis ?

– Mais si, je t'assure, c'est exactement ça ! Nous avons parlé de tout et de rien. De l'être et du néant.

– Ah, mais c'est passionnant, ça, l'être et le néant ! Et alors, qu'en avez-vous dit ?

– En fait toute la question était de savoir si le néant est quelque chose ou non.

– Ah.

– En effet.

– Hm.

– Oui.

– Je vois. Tu as eu l'impression que c'était une question complètement stérile qui ne menait à rien. Je suppose que vous n'êtes arrivés à aucune conclusion.

– Mais si, au contraire ! Nous avons réussi à trancher cette question plurimillénaire par des arguments nouveaux et décisifs !

– Mais c'est formidable, ça ! Et alors, quelle est votre conclusion ?

– Eh bien, nous avons réussi à prouver de manière incontestable que le néant est bien quelque chose.

– Ah.

La question des droits d'auteurs sera tranchée par le fait : s'il devient trop facile de pirater les œuvres, alors elles deviendront nécessairement gratuites ; si au contraire il est possible de créer des œuvres efficacement protégées, alors on parviendra à les faire payer, et on ne s'en privera pas.

Car le droit, contrairement à ce qu'on est parfois enclin à penser, est souvent un simple entérinement des pratiques.

Exemple : Il serait illusoire de penser que le principe de fonctionnement des bibliothèques, couplé à la modernité, entraîne automatiquement la gratuité universelle de toutes les œuvres. (Il suffit que les bibliothèques se dotent d'un portail en ligne...) En réalité, ce que montre l'histoire actuelle, c'est que les bibliothèques n'ont été autorisées que parce qu'il y avait des contraintes matérielles à la diffusion des œuvres.

Le droit est donc en quelque sorte la description, la régularisation du fait. Et le plus étonnant, c'est que cet état de choses est juste. Car il consiste à laisser les hommes faire ce qu'ils peuvent. Le piratage est irrépressible ? Ok, on l'autorise. Il est possible de verrouiller un bien pour le commercialiser ? D'accord, l'achèteront ceux qui voudront.

L'économie est une science fascinante.

C'est un monde très complexe où tout est ambivalent, tout se mord la queue, et tout s'inverse selon l'angle de vue.

Pourquoi ? Parce que ce qui pénalise les uns favorise les autres. De sorte qu'une mesure économique n'agit pas directement sur des volumes globaux, elle affecte d'abord les répartitions.

Prenons un exemple : la baisse des salaires.

Les deux analyses sont fausses, parce que les deux effets s'annulent exactement : en cas de baisse des salaires, les prix baissent mais les revenus aussi. Ce que les individus gagnent en tant que consommateurs, ils le perdent en tant que salariés. Donc ça ne change rien, l'effet est neutre.

Ou plutôt il le serait si la situation était homogène (si tout le monde était salarié, si la baisse des salaires était uniforme, si toutes les entreprises répercutaient la baisse des salaires sur tous les prix de tous les biens de façon homogène). En réalité la situation est très hétérogène, et une baisse des salaires, si elle ne change rien globalement (au sens où, globalement, les revenus de la population sont exactement compensés par une baisse des prix rigoureusement équivalente), elle modifie les répartitions. En l'occurrence, une baisse du SMIC diminuerait plutôt les faibles salaires, donc l'effet global serait une augmentation des inégalités, donc une baisse de la consommation et de l'emploi.

En effet, une société consomme d'autant plus qu'elle est égalitaire, puisque les pauvres consomment plus que les riches (en proportion). Mais ici encore, cette relation causale est ambivalente, car on peut aussi trouver un effet inverse : les inégalités économiques stimulent l'entreprise et l'innovation (personne n'entreprendrait quelque chose de risqué si ça ne permettait pas de gagner plus d'argent que les autres, donc qu'en ne faisant rien). Mais ici, différence fondamentale, les deux effets ne se compensent pas du tout exactement et mathématiquement. Il faut donc mesurer chacun d'eux et arbitrer.

On peut assez facilement estimer le gain de consommation engendré par la redistribution en comparant les taux d'épargne des différents quantiles de la population (classée par niveau de revenu) :

Taux d'épargne selon la richesse (deux estimations), INSEE

Pour estimer la force de stimulation des inégalités économiques, c'est plus difficile !

L'intelligence est louée par ceux qui en sont dépourvus. Et par Platon.

Aujourd'hui, pas de pensée, seulement cette image :

Elle vient du très sympathique site Gamaniak, qui présente plein d'images amusantes, ainsi que des vidéos.

J'aime assez cette pub anti tabac. D'abord parce qu'elle est drôle. Ensuite, aussi, peut-être, parce qu'elle représente le mépris du mal, qui me semble être la vraie attitude à adopter envers lui.

Pub anti tabac : Soyez gentils avec les fumeurs.

Ils vivront moins longtemps que vous.

Encore faudrait-il que fumer soit vraiment un mal. Pour ma part, je ne pense pas. C'est simplement une activité nuisible parmi d'autres, mais qui nuit surtout à celui qui l'accomplit (pourvu qu'il soit respectueux). Par conséquent le tabac devrait simplement être taxé à hauteur du coût de la nuisance qu'il cause. Une fois cela fait, que l'on foute donc la paix à ceux qui veulent abréger leur vie de cette douce, coûteuse et monotone manière. (Enfin, douce au début.) Ce n'est pas notre problème.

Voici aujourd'hui une idée pour musiciens. Je ne sais pas si elle est réalisable.

Cela consisterait à écrire une musique fractale, ou plus exactement une musique avec une dimension supplémentaire, avec un effet de zoom.

Par exemple, on commence par une mélodie. Puis peu à peu la mélodie se distend, d'autres motifs, trilles, notes, apparaissent progressivement dans ses interstices. Et soudain au gré d'un changement de rythme on « tombe » dans l'une de ces mélodies. C'est un zoom avant.

Ou, inversement, la mélodie accélère, se comprime, de sorte qu'une méta mélodie apparaît. C'est un zoom arrière.

Cela pourrait donner un effet vertigineux. Et un grand sentiment de liberté, par la variation du rythme qui fait passer d'une mélodie à une autre.

On pourrait ainsi écrire une partition qui nous fait passer par plusieurs musiques.

Cette idée est amusante, et séduisante. ![]()

Malheureusement je ne sais pas si elle est réalisable. ![]()

Quand on entend une idée pour la première fois, on la juge, simplement et naïvement. Mais quelques années plus tard on rencontre de nouveau cette idée, et voilà qu'on en découvre une nouvelle facette.

Une fois que cette expérience s'est renouvelée cinq ou six fois, on devient humble, on comprend que le monde nous dépasse de toute façon et on ne juge plus les idées ni les choses au premier abord et à la légère.

Au détour d'une discussion je découvre l'importance de cette idée :

Les choses ont une valeur objective, car il existe une justice. La conception que l'on a de cette justice, et même le fait qu'il puisse y avoir des conceptions divergentes, ne change rien à l'affaire.

Ainsi les rémunérations des grands dirigeants d'entreprise ne peuvent pas être arbitrairement ce qu'elles sont sans que l'on s'en soucie davantage. Etant donné ce que font ces hommes, et un certain nombre d'autres facteurs, leur travail a une valeur objective, à hauteur de laquelle il doit être rémunéré – mais ni plus, ni moins.

Si d'ailleurs le libéralisme (j'entends par là le marché concurrentiel) est souvent un si bon guide pour déterminer la valeur économique des choses, c'est parce qu'il assure l'absence de niches : il assure en fait que les prix sont au plus bas, au minimum vital pour ainsi dire, et donc que les profits aussi.

Ce n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, parce que les dirigeants ne sont pas du tout soumis à un marché concurrentiel (notamment à cause l'asymétrie d'information dont parle Joseph Stiglitz). Ils détiennent au contraire le pouvoir de déterminer leur propre rémunération. Il est urgent de les soumettre à cette loi qu'ils défendent avec tant de vigueur pour les autres.

Les rémunérations excessives des dirigeants ne sont pas un cadeau tombé du ciel, contrairement à ce que laisse penser un autre préjugé tenace, le « fétichisme de la marchandise », qui nous fait croire que l'argent est quelque chose d'extérieur aux hommes, qui existe en soi.

Mais non. L'argent n'est rien d'autre qu'une relation entre hommes. Avoir de l'argent, c'est avoir le pouvoir de commander aux autres hommes (les faire travailler pour soi). Ainsi les rémunérations excessives des dirigeants sont de l'argent directement volé aux consommateurs (qui paient les produits à des prix surévalués). C'est de l'argent pris aux pauvres et donné aux riches. Et, contrairement à un autre préjugé tenace (encore !) qui veut que « un riche, par ses dépenses, fait vivre des tas de pauvres », les pauvres font vivre bien plus de monde par leurs dépenses que les riches, en ce sens que cet argent, donné aux riches, est bien moins dépensé que s'il est donné aux pauvres.

Les inégalités économiques sont donc non seulement injustes, mais aussi nuisibles économiquement à cette fameuse croissance tant désirée. Enfin, elles sont aussi nuisibles socialement, par la légitime agitation populaire qu'elles font naître.

On a beaucoup critique la page blanche, si angoissante, et qui transmet sa couleur aux nuits, etc.

Mais à l'heure de l'ordinateur, on redécouvre soudain les avantages de la page blanche. Car, contrairement à l'écran, d'où on s'attend toujours à voir jaillir magiquement des choses, la page blanche ne ment pas : elle est là, nue, blanche, inerte, matérielle, résolument et explicitement muette, sans plis ni profondeur ni tréfonds. Aussi elle est finalement comme un miroir. Elle nous renvoie à nous-mêmes, et face à une page blanche, il est clair que tout ne peut venir que de nous-mêmes – et c'est là la vérité fondamentale, en toutes choses.

Ainsi la page blanche est plus austère, mais elle stimule bien mieux la créativité que l'écran d'ordinateur où l'esprit se dissout, fasciné et hypnotisé par la joyeuse agitation du monde virtuel.

La question de savoir s'il faut interdire ou non la publicité est intéressante.

D'un côté,

D'un autre côté,

Publicité McDonald : vengeance symbolique sur José Bové

Pour avancer dans ce débat, on peut se demander : la publicité existe-t-elle dans la nature ?

Eh bien, la réponse est oui : les fleurs, en particulier, se livrent à une publicité outrageuse auprès des abeilles. Couleurs flashy, odeurs, tout est bon pour attirer la chalande. Il existe même certaines fleurs qui tamponnent l'abeille dans son dos au moment où elle butine, et c'est ainsi que la pollinisation est assurée. Quelle arnaque ! Les arnaqueurs experts en marketing, qui exploitent d'ailleurs l'irrationalité de l'homme et toutes sortes d'illusions statistiques très intéressantes, n'ont donc rien inventé.

Je ne sais pas quelle est la force de cet argument. Après tout, on n'est pas obligé de faire comme la nature, la société humaine se distingue même de la nature par le fait qu'elle instaure des lois.

Conversation entre une jeune fille et son père :

– Imagine, ma fille, qu'il y ait un magnifique château, et juste en face, un vieux HLM tout pourri. Tu préfèrerais quoi : habiter dans le château magnifique, et voir chaque jour ce hideux HLM, ou habiter dans le HLM et avoir une vue splendide ?

– Je préfèrerais habiter dans le HLM.

– Tu es sûre ?

– Non.

La fête des morts mexicaine permet d'éprouver, de ressentir dans sa chair, la vérité philosophique suivante :

La mort rend joyeux.

C'est ainsi qu'en sortant de l'exposition sur les vanités (tableaux illustrant, par des images morbides, la misère de la condition humaine) qui se tenait au musée Maillol à Paris, de nombreux visiteurs étaient étonnamment gais.

Fête des morts au Mexique

Mais il n'y a là rien d'étonnant. L'idée de la mort attriste, certes, mais elle donne aussi le sentiment de la brièveté de la vie. D'où la soudaine envie de faire n'importe quoi, et vite. C'est ainsi que la joie se distingue du bonheur : la joie est une envie de vivre où entre un peu de folie, d'hystérie, d'angoisse, de frénésie.

Et aussi beaucoup d'allégresse, car la mort suscite le sentiment de l'absurde, qui nous soulage en allégeant nos misères quotidiennes : il nous rappelle qu'elles n'ont pas de sens.

On retrouve cette idée d'une joie qui naît de l'angoisse un peu partout, par exemple chez Heidegger, ou dans cette chanson de Brel :

J'veux qu'on rie,

j'veux qu'on danse,

j'veux qu'on s'amuse comme des fous

J'veux qu'on rie,

j'veux qu'on danse,

quand c'est qu'on m'mettra dans l'trou

On comprend, maintenant, pourquoi les squelettes ont le sourire...

Et surtout on comprend pourquoi il n'y a plus de joie de nos jours. (Raoul Vaneigem, je crois, remarque qu'il n'existe plus de musique joyeuse depuis le Moyen Age.) C'est parce qu'aujourd'hui, on ne meurt plus. La mort est obnubilée, exclue de notre champ de vision.

L'un des objectifs de l'éthique de Heidegger l'obscur est de « laisser être ».

Etrange formule. Laisser être ne semble pas difficile. Il suffit de ne rien faire !

Et pourtant. Laisser être est une vertu aussi rare que précieuse.

Un seul exemple : le couple. Rien n'est plus difficile, apparemment, que d'aimer une personne tout en la laissant être ce qu'elle est, sans la faire entrer dans le gentil petit rôle qu'on avait prévu pour elle. Et pourtant, cette vertu est absolument nécessaire.

Conclusion : ne rien faire, s'en foutre, s'abstenir, est bien difficile, et le libéralisme existentiel est aussi difficile à pratiquer que le libéralisme économique !

L’homme souffre sans raison. Son spleen est biologique, hormonal, physiologique, cérébral, chimique. Il est cocasse de voir l’homme, trois fois détrôné, faire preuve d’un ultime orgueil et refuser d’admettre cette si simple vérité pour chercher à justifier sa mélancolie chronique par de grandes raisons métaphysiques, sonnantes et trébuchantes, comme un enfant qui, ayant oublié pourquoi il pleure, se cherche de grands et naïfs prétextes pour ne pas avoir l’air ridicule et éventuellement décrocher un petit câlin.

L'automne dernier, alors que je me promenais dans une banlieue perdue, avec d'assez rares maisons entrecoupées de jardins plus ou moins abandonnés, je suis tombé sur un spectacle fascinant : à un endroit, il y avait un vieux grillage abîmé, rouillé, laid, tordu, agressif et acéré. La vigne vierge, rouge sombre en cette saison, l’avait envahi, recouvert, atténué, adouci, enrobant chaque angle de la ferraille, masquant sa laideur.

La nature est incroyable. Cette tendance spontanée à la beauté est merveilleuse. Avec quelle bonté, avec quelle noblesse, avec quelle simplicité elle embellit tout, recouvrant la laideur humaine de sa main magique, sans la moindre rancune !

Je reviens sur un problème philosophique classique, mais qui me semble vraiment absolument fondamental. Je veux parler de la distinction entre la méthode et le système, c'est-à-dire entre le chemin et le point d'arrivée (d'ailleurs étymologiquement méthode signifie chemin, en grec). D'un côté donc, le processus, l'action, le désir en activité ; de l'autre quelque chose de fixe, figé, l'idéal, le bonheur, le but, la fin, le terme.

Ces deux concepts donnent lieu à une contradiction fondamentale si on oublie l'un ou l'autre :

Bien sûr, il faut raffiner l'analyse, nuancer, distinguer. Mais pour prendre un cas empirique simple, on verra apparaître cette contradiction entre les philosophes qui s'attachent plutôt à poser des questions qu'à y répondre (approche de la méthode) et ceux qui considèrent que le but reste de répondre, sans quoi la question n'a pas de sens (approche du résultat).

Le chercheur est fortement pris dans la contradiction, car si son but est de trouver, son existence en tant que chercheur est provisoire et inutile. En tant que chercheur, il doit disparaître. Et si son but n'est pas de trouver, à moins qu'il soit philosophe il aura bien du mal à obtenir des crédits, donc à exister. Et plus profondément, il aura du mal à donner un sens à sa quête : que signifie une recherche qui d'avance se prend elle-même pour fin et n'espère aucun résultat, au contraire (car la découverte d'un résultat signifierait la fin de cette activité que l'on aime tant) ?